Wer spüren will, was sogenannte Ewigkeitslasten des Braunkohle-Bergbaus sind, fahre in die Lausitz, lasse das brandenburgische Senftenberg hinter sich und stoppe vorm sächsischen Hoyerswerda. Dort befand sich einst das Abbaugebiet Laubusch/Kortitzmühle. 1962 beendete die DDR die Kohleförderung im Tagebau Laubusch, ließ das mehr als 2.000 Hektar große Gebiet aber mehr oder weniger liegen.

Erst nach der deutschen Einheit, ab Mitte der 1990er Jahre, wurde ein Sanierungsplan erstellt und 1998 beschlossen. "Mögen alle, die für das Sanierungsgebiet Verantwortung tragen, ihre Anstrengungen auf eine zügige Verwirklichung der Ziele des Braunkohlenplanes richten", schrieb der damalige Landrat in den Plan.

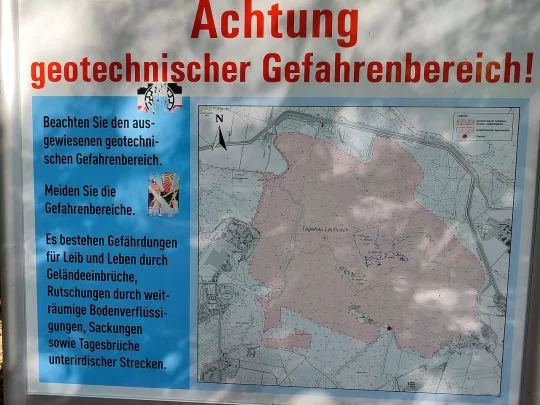

Die "zügige Verwirklichung" blieb aus. 60 Jahre nach Förderende und 25 Jahre nach dem Beschluss über den Braunkohleplan ist das Lugteichgebiet – unter dem Namen firmiert es heute – weiter zu großen Teilen gesperrt. "Betreten verboten! Es besteht Gefahr für Leib und Leben", warnen große Tafeln.

Inzwischen ist das Sanierungsgebiet auch ein politischer Sanierungsfall. Die Geschichte, wie es dazu kam, beginnt unter anderem damit, dass das sächsische Oberbergamt, die zuständige Aufsichtsbehörde, die Sanierung des Lugteichgebiets zunächst federführend selbst in die Hand nahm.

Dazu nahm das Bergamt die Dienste der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) in Anspruch. Die LMBV hat das Know-how und saniert seit 1992 die ehemaligen Braunkohleflächen, die die DDR unsaniert liegen ließ oder für die wegen der Schrumpfung der Braunkohle-Wirtschaft nach der Einheit keine Verwendung mehr bestand.

Wenn sanierte Flächen ins Rutschen kommen

2016 änderte das Oberbergamt dann offenbar seine Meinung und stellte fest, es habe zu DDR-Zeiten doch bergbauliche Tätigkeit im heutigen Lugteichgebiet gegeben – und damit liege die volle Verantwortung für die Sanierung wieder bei der LMBV.

Den wahren Grund für den Sinneswandel sehen Beobachter vor allem darin, dass seit der Jahrtausendwende sogar eigentlich schon sanierte Bergbauflächen ziemlich unerwartet ins Rutschen gerieten. So kam es 2010, wenige Kilometer vom Lugteichgebiet entfernt, im Bergener See, einem Restloch des ehemaligen Braunkohletagebaus Spreetal, zu einer großen Rutschung, einem sogenannten Grundbruch.

Eine Ursache dafür ist der Anstieg des Grundwasserspiegels. Wenn nach der Bergbauzeit die Pumpen abgestellt werden, die die Tagebaue trocken halten, dringt das Wasser in Hohlräume ein und das Bodenmaterial rutscht zusammen.

Nach dem Grundbruch von Spreetal kam es, wie die LMBV schreibt, vor allem im Nordraum des Lausitzer Reviers zu "neuen geotechnischen Herausforderungen" durch weitere Geländeeinbrüche und sogenanntes Setzungsfließen. "Dies hatte zur Folge, dass erneut großflächige Sperrungen von über 20.000 Hektar vorgenommen werden mussten – überwiegend auf Kippenflächen, die bereits zur Nutzung freigegeben waren", heißt es auf der Website des Sanierungsunternehmens.

Angesichts dessen bekam das Bergamt offenbar kalte Füße und sorgte dafür, dass der LMBV wieder die Verantwortung fürs Lugteichgebiet übergeholfen wurde. Der Sanierer wehrt sich dagegen mit Händen und Füßen, nicht nur der Kosten wegen.

Denn inzwischen hatte die Treuhandnachfolgerin BVVG, der Waldflächen in den Ex-Bergbaugebieten formal gehören, hunderte Hektar Wald aus dem Lugteichgebiet verkauft – an Unternehmer, die hofften, mit dem reichlich vorhandenem Wald Geschäfte machen zu können. Die Holzpreise gehen derzeit ja durch die Decke.

Kosten summieren sich zu Milliarden

Handfeste Interessen haben auch Anliegerkommunen, deren Wasserversorgung teilweise vom Lugteichgebiet abhängt. Deren Einwohner fragen sich auch, warum sie über Jahrzehnte an einem Sperrgebiet leben müssen und sich außer amtlichen und anwaltlichen Schriftwechseln nicht viel tut.

All das hat sich inzwischen zu einem nahezu unentwirrbaren Knäuel verwoben. So befasste sich eine Anhörung im Sächsischen Landtag im März dieses Jahres allein mit dem "Problem", wo und wie viele Schilder aufzustellen sind, um vor einem Betreten des Gebietes zu warnen.

Wegen der verworrenen Rechtslage sind derzeit, man glaubt es kaum, einige Schilder so aufgestellt, dass sie vor dem Betreten einer Zone warnen, die erst mehrere hundert Meter hinter dem Schild irgendwo im Nirgendwo beginnt. Mehr Schildbürgertum ist kaum denkbar.

In der Anhörung gestattete laut dem Protokoll ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums aber auch einen Blick ins wahre Gemüt der Sanierungsverantwortlichen.

So gehöre das Lugteichgebiet zu insgesamt 32.000 Hektar derzeit gesperrter Innenkippen. Es erfordere unglaublich viel Geld, um so etwas zu sanieren, sagte der Ministeriumsvertreter. Auch stünden Sanierungskapazitäten nicht unbegrenzt zur Verfügung. Dementsprechend sollen die Planungen der LMBV für die Gesamtsanierung schon bis ins Jahr 2070 reichen, skizzierte der Behördenvertreter den nach ewiger Sanierung klingenden Zeithorizont.

Experten aus der Region, die mit Journalisten nur unter Zusicherung von Anonymität reden, schätzen die Kosten, um das Lugteichgebiet wirklich zu sanieren, auf etwa 150 bis 160 Millionen Euro. Das wären so ungefähr 75.000 Euro pro Hektar.

Seit 1992 soll die LMBV laut aktuellen Angaben mit einem Aufwand von fast zwölf Milliarden Euro rund 100.000 Hektar Ex-Bergbauflächen saniert haben. Das sind pro Hektar rund 120.000 Euro.

Gemessen daran würde allein die Sanierung der mehr als 30.000 Hektar Innenkippen zwei bis drei Milliarden Euro kosten.

Lausitz als ewiger Sanierungsfall?

Das letzte Woche vom Bund und den vier Ost-Kohleländern unterzeichnete neue Abkommen zur Braunkohlesanierung, das mittlerweile siebente, sieht für die kommenden fünf Jahre ein Finanzvolumen von 1,4 Milliarden Euro vor, 200 Millionen mehr als in der Vorgänger-Vereinbarung.

1,2 Milliarden Euro davon stehen für die eigentliche bergrechtliche Sanierung bereit. Für diese muss die LMBV nunmehr jährlich über zehn Millionen Euro selbst beisteuern. Für 2021 weist die Sanierungsgesellschaft in ihrem Geschäftsbericht aber nur Erlöse aus Liegenschaften von 1,2 Millionen Euro und Umsatzerlöse von 0,7 Millionen Euro aus. Wie die LMBV jährlich einen Zehn-Millionen-Eigenbeitrag aufbringen soll, bleibt vorerst unklar.

Klar ist nur: Das Geld des siebten Abkommens reicht nicht, um auch nur in die Nähe einer abgeschlossenen Sanierung zu kommen. Ein Ende der Braunkohlesanierung sei gegenwärtig nicht absehbar, stellen denn auch Bund und Länder in dem neuen Vertrag fest.

Vor der Aussicht, die Altlasten der Braunkohle könnten auf eine ewige Sanierung mit nicht bezifferbaren Kosten hinauslaufen, graut offensichtlich Bund und Ländern. Im neuen Abkommen ist denn auch eine Klausel zu finden, in der es heißt, dass die ganze Sanierung neu justiert werden müsse.

Bund und Länder seien sich einig, ist da zu lesen, dass die Kosten einer Sanierungsmaßnahme in einem "angemessenen Verhältnis zum Nutzen für die Allgemeinheit stehen sollen".

Was ist eine solche "angemessene" Sanierung? Am preiswertesten wäre es natürlich, Flächen wie das Lugteichgebiet weitgehend sich selbst zu überlassen. Dort sind inzwischen wertvolle Biotope entstanden. Und Deutschland hat sowieso zu wenig Naturschutzgebiete.

Große Teile der Lausitz aber de facto dauerhaft zum Sperrgebiet zu erklären, ist mit der Region nicht zu machen und ihr auch nicht zuzumuten. Was wird dann aus den hochfliegenden Plänen zum Strukturwandel, aus der Lausitzer Seenlandschaft beispielsweise oder der grünen Gigawattfactory?

Experten plädieren deswegen dafür, die Sanierungsstandards abzusenken, nicht nur, um die Kosten zu begrenzen. Selbst eine teure Sanierung, argumentieren sie, könne am Ende auf den ehemaligen Bergbauflächen keine hundertprozentige Sicherheit bieten – siehe Bergener Grundbruch.

Die nächste Frage wäre dann: Was ist ein "angemessenes" Risiko für sanierte Ex-Bergbauflächen? Die Debatte darum wird nicht zu umgehen sein. Die Braunkohlesanierung ist zum politischen Sanierungsfall geworden.